- Shanghai Zhongshen International Trade Co., Ltd. - Two decades of trade agency expertise.

- Service Hotline: 139 1787 2118

意料之外的旺季:关税倒计时催生订单潮

七月的纺织车间本该是风扇转得比缝纫机快的季节,但今年家纺企业的流水线却反常地热火朝天。美国客户像约好了似的集体加单,车间主管们既喜又忧地看着生产排期表——这种”淡季不淡”的景象,源于那个悬在行业头顶的达摩克利斯之剑:60%的惩罚性关税预期.

作为见证过多次贸易摩擦的老foreign trade人,我太熟悉这种”关税窗口期”的疯狂了。2018年中美贸易战最激烈时,有企业连夜把集装箱码头变成临时仓库。如今历史重演,但这次的不同在于:客户不再抱有侥幸心理,他们清楚地知道这次关税是渐进式上涨,最终会触及60%的高位。

甜蜜的烦恼:产能天花板与战略抉择

车间机器24小时连轴转的背后,藏着两个必须直面的现实:

- 短期产能的刚性约束:临时扩产意味着要承担未来产能过剩的风险,聪明的企业选择用效率提升15%来替代盲目增加设备

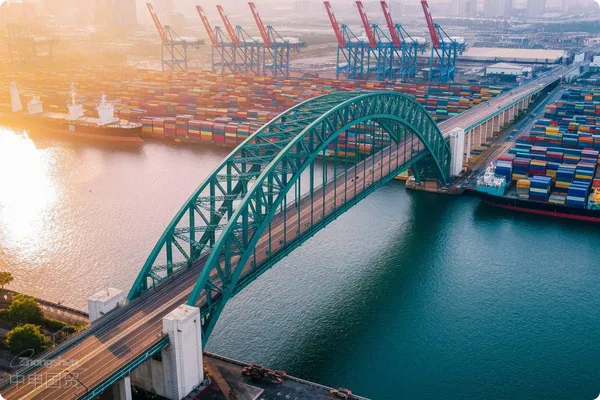

- 物流链的极限承压:现在订舱的难度堪比春运抢票,某浙江企业不得不把Maritime Transportation周期计入产品交期

更值得玩味的是行业龙头的未雨绸缪。早在三年前,某家纺巨头就在越南布局了”面料+成衣”的全产业链,今年他们的越南面料厂刚好投产。这种”中国设计+东南亚制造”的模式,正在成为规避关税的黄金组合。

关税数字背后的博弈逻辑

当前美国对华家纺产品征收的关税税率在7.5%-25%之间浮动,但真正的威胁来自那个可能逐步实现的60%。这个数字不是拍脑袋决定的:

- 25%是301条款的常规武器

- 叠加10%的反补贴税

- 再加上25%的反规避税

有客户私下透露,大型进口商都在执行”阶梯式囤货”策略:在关税每上调一个台阶前完成一轮采购。这解释了为什么订单不是一次性爆发,而是呈现波浪式增长。

狂欢后的冷思考:三个生存法则

看着车间里堆积如山的坯布,我想起2019年那些因为过度扩产而倒下的同行。这次行情要把握住,但更要把握得聪明:

法则一:把临时订单变成长期客户

趁着客户急需供货的时机,主动提供产品升级方案。有家企业通过在包装内附赠搭配建议卡,成功把一次性订单转化为年度协议。

法则二:建立弹性供应链

与3-5家中小型加工厂形成联盟,既避免自建厂的重资产压力,又能快速响应订单波动。记住:现在的合作伙伴可能就是明天的救命稻草。

法则三:关税不是唯一变量

某品牌因为坚持使用有机棉,即便涨价15%客户也照单全收。产品附加值才是穿越贸易周期的诺亚方舟。

生产线上的忙碌终会归于平静,但这次关税危机揭示的真相不会改变:家纺外贸的玩法正在从”成本优先”转向”风险分散”。那些只懂得埋头赶货的企业,或许该抬头看看越南的厂房和新疆的棉田了。

Related Recommendations

© 2025. All Rights Reserved.沪ICP备2023007705号-2 PSB Record: Shanghai No.31011502009912

PSB Record: Shanghai No.31011502009912